明治・大正・昭和にわたり文芸界で活躍した吉井勇の顕彰を目的として歌碑建立以降、毎年行われ、当初は吉井本人も参加し、「ぼくはこの日が一番うれしいのだよ。生きているうちから、おまつりをしてもらうのだからねェ」と語ったと伝えられています。祇󠄀園甲部の芸妓・舞妓による抹茶とお蕎麦の接待が行われ、和やかな雰囲気のなかで開催されていました。

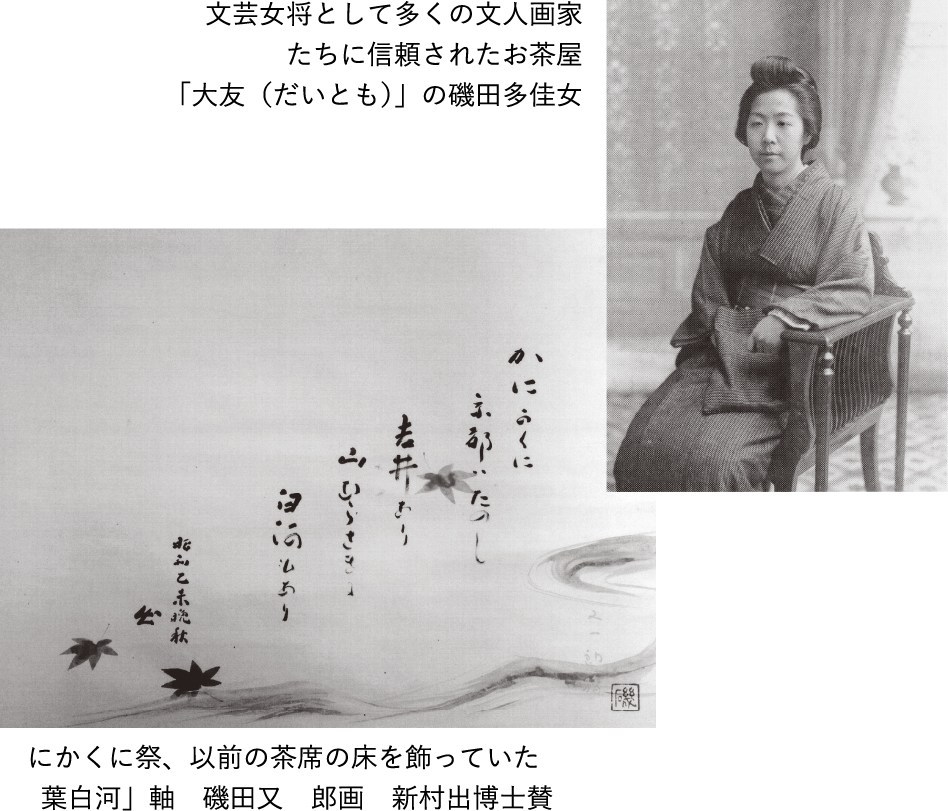

お茶席では、磯田多佳の子息である磯田又一郎による「紅葉白川」の軸が掛けられ、新村出による賛「かにかくに京都はたのし吉井あり 山むらさきに自川もあり」も寄せられています。

昭和35年(1960)11月19日京都で吉井が没したのちは、ゆかりの人々が故人を偲びながら、白菊を供え、その功績を語り継いできました。