芸妓・舞妓ABOUT GEIKO and MAIKO

舞台やお座敷、国際交流やセレモニーなどで

日本の伝統伎芸を披露しておもてなしをする女性を

「芸妓(げいこ)」「舞妓(まいこ)」といいます。

GEIKO and MAIKO

舞妓MAIKO

伝統工芸を極めた

歩く芸術品

芸妓になる前の修業中の姿を舞妓といいます。

日本の伝統工芸の粋を極めたその装いは

「歩く芸術品」と讃えられるほどです。

お引きずりの姿の

愛らしさ

「お引きずり」といって裾を長く仕立てた振袖は、

立つときや歩くときは左右の裾をあわせて持ちます。

肩山の肩上げは愛らしさを表現しています。

京舞妓だけが結ぶ

だらりの帯

長さ一丈六尺~七尺(約5.4m)、

重さ約6kgもの長い帯は

「だらりの帯」といって

京舞妓だけが結ぶ帯です。

帯の下には置屋の紋が入っています。

代々伝わる大切な

ポッチリ

紅赤の絹地や銀箔を施した帯揚げに

一寸幅の帯締め、

銀細工の枠に宝石を

あしらった帯留めは「ポッチリ」といい、

代々置屋に伝わる大切なものです。

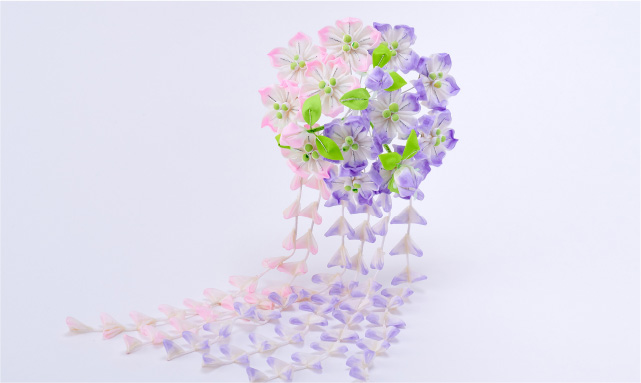

京の四季を映す

花かんざし

髪には桜や紅葉といった季節の花を

かたどった花かんざしを毎月挿しかえます。

1月は松竹梅、4月は桜、6月は紫陽花、

7月はお祭、

12月は南座のまねきを挿します。

髪や襟にも

祇園のしきたりが

なりたての舞妓は「割れしのぶ」という髪型に結い、

少し経つと「おふく」に変わります。

襟の刺繍も華やかな彩りから

白っぽい色に変わります。

芸妓GEIKO

白い襟と島田で

大人びた装いに

舞妓から芸妓になることを「襟替え」といい、

白い襟に大人びた色柄の装いになります。

襟替え直後は「島田」の鬘に

銀の「丈長(たけなが)」を飾ります。

立方と地方のどちらかへ

舞を担当する「立方(たちかた)」と

三味線や唄を担当する「地方(じかた)」の

どちらかを

専門として選び、

その道のお稽古を続けて研鑽を積みます。

舞を支える地方さん

都をどりでは黒紋付の正装で舞台上手に居並び

「都をどりは」の掛け声を掛け、

三味線を奏で唄を唄います。

浄瑠璃以外の生演奏を2交代でつとめます。

息の合った音色は

地方の真骨頂

三味線の絹弦はのびやすいため都をどりでは

頻繁に張り替え、

息の合った音色を保ちます。

この演奏を目当てに足を運ぶお客さまも

おられるほどです。

地方になるにはTO BECOME A JIKATA

社会人から技能を活かせる道も

舞妓から修業する道が一般的ですが、

社会人として三味線の経験を積んだ方、

技能のある方は個別にご相談いたしますので

お問い合わせください。

地方を志す

皆さんへ

まずはお電話にてお問い合わせください。

電話075-561-1115(祇園甲部組合)

[応募資格]

・三味線や唄の素養のある方

(または興味のある方)

[応募書類]

・履歴書

・写真(顔写真と全身写真)

[送付先]

〒605-0074 京都市東山区祇園町南側570‐2

祇園甲部組合「地方」係