祇園甲部ABOUT GIONKOUBU

祇園甲部では、芸妓・舞妓が出演する

公演をはじめ、

専用劇場などの運営事業を通じて

京都の伝統伎芸の

振興に努めています。

- *主な事業内容:

- 都をどり公演運営事業/

温習会公演運営事業/

祇園甲部歌舞練場運営事業/

八坂倶楽部運営事業

GIONKOUBU

祇園・花見小路にある祇園甲部

寛永年間より祇園社(八坂神社)の門前町として

栄えた祇園町にある昔ながらの伝統を

今に守り伝えています。

春は「都をどり」

秋は「温習会」を主催

明治以来の京都の春の風物詩である「都をどり」、

錦秋の古都を彩る「温習会」の二大公演を筆頭に、

随時特別公演などを企画・主催しています。

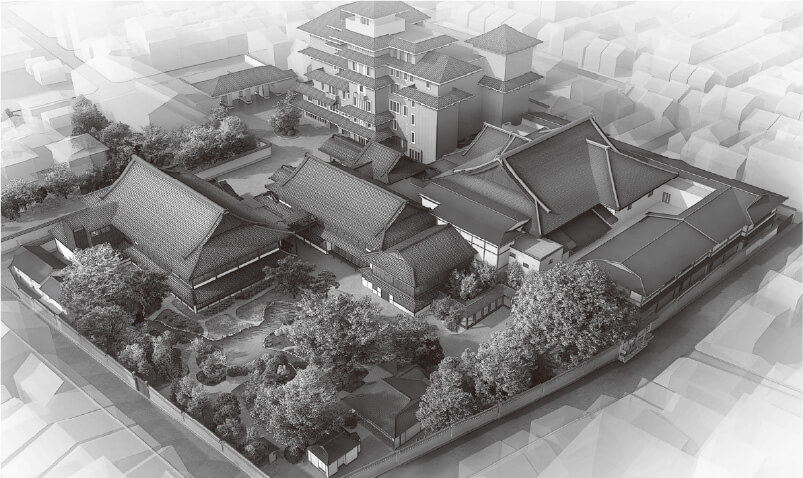

歴史的な劇場建築を

次代に受け継ぐ

専属の公演会場である

「祇園甲部歌舞練場」をはじめ、

舞台座敷と庭園を擁する「八坂倶楽部」を

管理・運営しています。

「祇園甲部歌舞練場」は国の有形登録文化財

都をどり専属劇場として大正2年竣工。

檜材による木造2階建の大劇場建築

(国の有形登録文化財)で、

入母屋造の瓦葺屋根に

千鳥破風をしつらえています。

劇場美と庭園美が響きあう

「八坂倶楽部」

木造2階建の大正建築。

132畳の舞台座敷と日本庭園(大正2年造園)、

茶室「如庵」があります。

春に咲く庭園の桜は格別の美しさです。

祇園甲部歌舞練場ABOUT GIONKOUBU KABURENJYOU

「都をどり」専用の公演会場として、

百年以上の長きにわたり

独自の舞台づくりを追求してきた劇場には、

先人の知恵と工夫が息づいています。

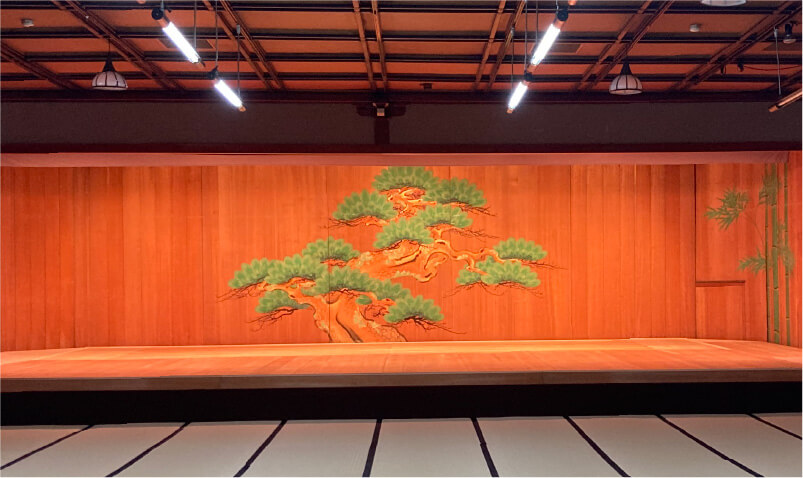

舞姿が映える花道から

調べを奏であう列座まで

総をどりの舞い手が左右から現れる花道をはじめ、

舞台上手には地方(三味線・唄)の列座、

下手は囃子方(太鼓・笛等)の列座を設けています。

細やかな舞台装置で

独自の舞台空間を創出

「都をどり」ならではの多彩な演出を

可能にするのが

左右に広く奥行の深い舞台です。

天井内に設置されたバトンで

背景画や照明を

細やかに設定できます。

往年の文人画家の

扁額が随所に

破風屋根の矢切には大正2年の新築を祝し

富岡鉄斎が「歌舞練場」と

揮毫した扁額を

玄関ホールには富岡鉄斎と鈴木松年の筆になる

扁額を掲げています。

令和の大改修は

耐震改修とあわせ新設も

国の文化財を次代に受け継ぐべく

耐震改修を施すとともに

玄関ロビーや廊下を一新。

また新たに小劇場も併設いたしました。

皆様より賜りました御志に

深く感謝いたします。

ありがとうございました。

令和五年三月 学校法人八坂女紅場学園

祇園甲部歌舞練場 年表

| 大正2年 | 現在地に竣工 |

|---|---|

| 昭和28年 | “昭和の大改修”完了、 1階平場席を椅子席に(一部桟敷席) |

| 平成10年 | 部分改装(1階椅子席) |

| 平成18年 | 国の登録有形文化財(建造物)指定 |

| 平成28年 | 耐震改修のため休館 |

| 令和4年秋 | “令和の大改修”完了 |

| 令和5年春 | 新開場記念都をどり開催 |